Heavy Sinks, Light Flies 3편 — 왜 느린 조직은 스스로 무거워지는가

조직이 커질수록 일이 느려지는 건 이상한 일이 아니다. 오히려 너무 자연스럽다. 문제는 대부분의 조직이 그 느려짐을 “어쩔 수 없는 성장통” 정도로 받아들이고 있다는 점이다. 하지만 AI 시대에 이 느림은 더 이상 감내할 수 있는 비용이 아니다. 속도의 차이는 곧 생존의 차이가 되고 있기 때문이다.

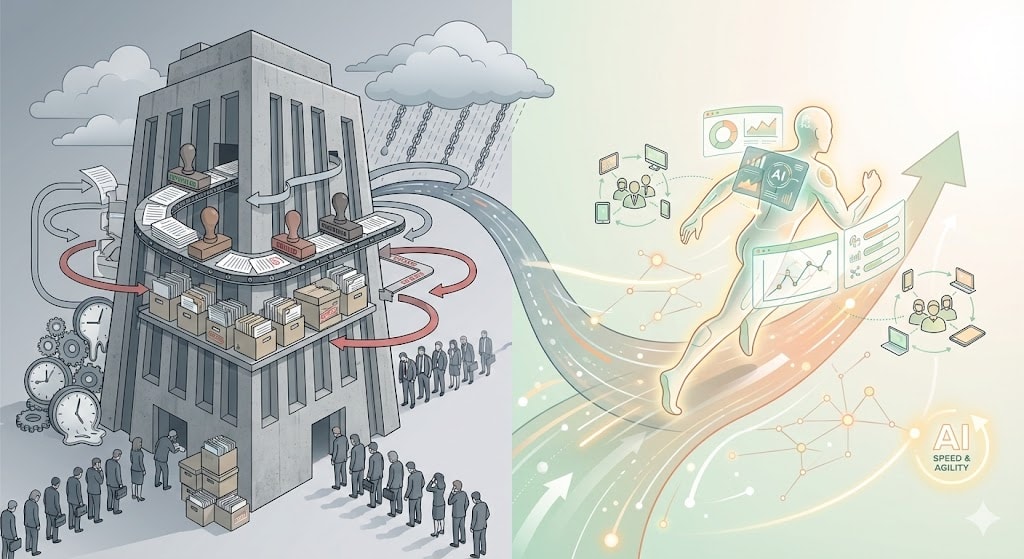

과거의 조직은 분업과 관료제를 통해 성장했다. 역할을 나누고, 책임을 쪼개고, 의사결정을 위로 올리는 방식은 대량 생산과 안정적인 운영에 매우 효율적이었다. 이 구조 덕분에 조직은 커질 수 있었고, 일정한 품질과 통제를 유지할 수 있었다. 문제는 이 구조가 지금도 그대로 유지되고 있다는 점이다.

실무자가 이틀이면 끝낼 수 있는 일이 있다. 하지만 그 일은 보고서가 되고, 수정이 붙고, 결재 라인을 오르내리며 “다음 주 금요일”로 밀린다. 그렇게 일은 2주가 되고, 때로는 한 달이 된다. 그 사이 시장은 변하고, 고객의 관심은 이동한다. 하지만 조직 안에서는 아무도 책임지지 않는다. 모두가 ‘절차’를 따랐기 때문이다.

조직이 커질수록 커뮤니케이션 비용은 눈덩이처럼 불어난다. 구성원이 두 배가 되면, 소통의 복잡성은 네 배 이상으로 늘어난다. 한 대기업 CEO가 결재를 반려하면 다시 올라오기까지 두 달이 걸린다고 말한 적이 있다. 그래서 그는 울며 겨자 먹기로 결재를 승인한다고 했다. 그 결정이 옳아서가 아니라, 되돌릴 수 있는 시간이 없기 때문이다. 이쯤 되면 문제는 사람의 능력이 아니라 구조다.

이 구조에서 가장 먼저 희생되는 것은 ‘속도’다. 그리고 그 다음은 ‘판단의 질’이다. 합의를 거칠수록 결정은 평균값에 수렴하고, 책임은 흐려진다. 실행보다 내부 설명에 더 많은 에너지를 쓰는 조직은 결국 외부 변화에 둔감해질 수밖에 없다. 인건비보다 더 큰 비용은, 이렇게 흘러가 버리는 시간이다.

AI 슈퍼개인이 조직을 이기는 이유는 여기 있다. 더 똑똑해서가 아니라, 더 빠르게 결정하고 실행할 수 있기 때문이다. 판단과 실행이 한 몸처럼 움직이는 구조에서는 실험이 가능하고, 실패도 빠르다. 반면 조직은 실패를 피하기 위해 검토를 늘리고, 그 검토가 다시 실패를 부른다. 느림은 안전을 보장하지 않는다. 오히려 위험을 키운다.

이제 질문은 하나로 모인다. 이 느린 구조를 계속 유지한 채 AI를 도입하는 것이 과연 의미가 있을까. 툴은 빨라졌지만, 결정 구조가 그대로라면 속도는 결국 조직의 최저 속도로 맞춰질 수밖에 없다. 그래서 AI 시대의 경쟁은 기술보다 구조의 싸움에 가깝다.

다음 편에서는 이 느린 구조 이후에 등장하는 변화, 즉 고정된 고용이 아닌 필요할 때 연결되는 협업의 시대를 다뤄보려 합니다. 조직 안에 남는 것이 아니라, 기록과 실행으로 선택받는 개인의 전략이 무엇인지 살펴보겠습니다.