AI 시대, 당신의 일자리는 안전합니까? — 송길영 박사가 말하는 ‘경량 문명’의 생존법

AI가 하루가 다르게 세상을 바꾸고 있다. 누구나 한 번쯤 “내 일자리가 사라지는 건 아닐까?” 하는 불안을 느낀다. 송길영 박사는 지금의 변화를 단순한 기술 혁신이 아니라 ‘문명의 축’이 이동하는 과정이라고 말한다. 즉, 무겁고 느린 세상에서 가볍고 빠른 세상으로 옮겨가는 중이라는 것이다.

중량 문명의 종말과 경량 문명의 시작

200년 동안 인류를 지탱해온 건 ‘중량 문명’이었다. 수천 명이 공장에서 정해진 시간에 출퇴근하고, 기업의 가치는 인력 규모와 자산 크기로 증명되던 시대였다. 그러나 이제 세상은 가벼워지고 있다. 송 박사는 단 30명으로 글로벌 플랫폼을 운영하는 텔레그램, 혼자서 개발 툴을 만들어 수천억 가치를 만든 1인 기업의 사례를 든다. 이제 기업은 ‘무게’보다 ‘속도’, ‘조직의 크기’보다 ‘결정의 민첩성’으로 경쟁한다.

끊어진 사다리, 사라진 신입의 자리

과거에는 신입사원이 데이터를 정리하며 기초를 다졌다. 하지만 지금은 그 역할을 AI가 훨씬 빠르고 정확하게 수행한다. 기업 입장에서는 신입을 교육하는 비용보다 월 구독료를 내고 AI를 쓰는 편이 훨씬 효율적이다. 실제로 미국 빅테크 기업들에서 주니어 채용이 급감하고 있다. 이는 단순한 경기 침체가 아니라, ‘고용의 문법’이 바뀌고 있음을 보여준다.

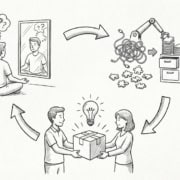

AI 시대에 살아남는 사람의 4가지 특징

송 박사는 AI 시대에도 결코 사라지지 않는 인간의 영역이 있다고 말한다.

- 호기심과 망각의 능력 — 어제의 지식을 버리고 오늘의 기술을 빠르게 받아들일 수 있는 사람.

- 깊은 애호와 전문성 — 진심으로 좋아하는 일에 몰입해 AI가 흉내 낼 수 없는 감각을 가진 사람.

- 기획과 조율의 역량 — 기술을 직접 다루는 노동이 아니라, 어떤 기술을 언제 어떻게 써야 할지 설계하는 사람.

- 매력과 신뢰를 주는 인간력 — 결국 함께 일하고 싶은 사람. 신뢰, 예의, 감정의 온도가 남는 사람.

조직은 더 이상 ‘가족’이 아니다

회사는 이제 평생을 보장해주는 울타리가 아니다. 프로 팀처럼, 목표를 위해 모였다가 성과를 내면 흩어진다. 조직에 충성하지 말고 ‘나의 일’에 충성해야 한다. 명함에서 회사 이름을 떼고 남는 게 나 자신이어야 한다. 그게 진짜 커리어다.

그럼 송 박사가 이야기하는 ‘새로운 인재상’은 이런 게 아닐까?

지식을 쌓는 사람보다, 필요할 때 지식을 버릴 줄 아는 사람. 세상이 너무 빠르게 변하다 보니 어제의 정답이 오늘은 장애물이 된다. 익숙한 방식을 고집하지 않고, 새로운 흐름을 향해 과감히 비우는 사람만이 다시 채울 수 있다.

좋아하는 일을 오래 파서 자신만의 결을 만든 사람. 얕게 아는 백 가지보다 깊게 아는 한 가지가 더 큰 힘을 가진다. 진심이 담긴 일은 시간이 지나도 감각이 남고, 그 감각은 AI가 흉내 낼 수 없는 인간만의 자산이 된다.

도구를 쓰는 게 아니라, 도구를 배치하고 설계할 줄 아는 사람. GPT나 여러 AI 도구를 단순히 사용하는 단계를 넘어, ‘무엇을 왜 시켜야 하는지’를 아는 사람이 결국 결과물을 지배한다. 이제는 손이 아니라 머리로 일하는 시대다.

그리고 마지막으로, 기술의 시대에도 여전히 ‘함께 일하고 싶은 사람’. 아무리 똑똑한 AI라도 신뢰와 공감은 흉내 낼 수 없다. 함께 일하면 기분이 좋은 사람, 대화가 통하는 사람, 맡기면 안심이 되는 사람 — 결국 이런 사람이 조직과 사회에서 중심을 잡는다.

이 네 가지 특징은 결국 한 가지로 귀결된다. 인간다움을 잃지 않되, 기술과 함께 진화하는 사람. AI 시대의 진짜 경쟁력은 ‘얼마나 기술을 잘 쓰느냐’가 아니라, **‘얼마나 사람답게 기술을 다루느냐’**에 달려 있는지도 모르겠다.

1인기업 김사장이 AI와 일하는 법

나 역시 1인기업으로 일하면서 느낀다. 완전한 자동화보다 중요한 건 AI를 ‘도구’가 아닌 ‘동료’로 대하는 태도다. 일을 대신시키는 게 아니라, 함께 일하는 감각. 판단과 방향은 사람이 세우고, 반복과 정리는 AI가 맡는다. 서로의 강점을 인정하고 보완하는 구조를 만드는 일, 어쩌면 그것이 진짜 ‘경량 문명’의 핵심일지도 모른다. AI가 일을 바꾸고 있지만, 결국 일의 의미는 여전히 사람에게 달려 있으니까.

Leave a Reply

Want to join the discussion?Feel free to contribute!